こんにちは!TechTreckのふりっつ(@techtreckMK)です。

前回、SIGMA本社でのBF体験会の様子をレポートしました。(是非、下記リンクからどうぞ)

たっぷり1時間、BF CAMERAを堪能し名残惜しくも終了か、と思いきや実は第二部が用意されていました。

今回はその第二部の様子、「大曽根、語る」でSIGMA界隈では有名な大曽根さんと、fp開発者であり、今回のBF開発者でもある畳屋さんによるトークイベントの内容を、特に印象的だった部分をピックアップしてご紹介したいと思います。

興味深いカメラの歴史、そしてSIGMA BFのデザインと素材選びには、シグマの深いこだわりと哲学が凝縮されていることを改めて感じさせられる時間でした。

カメラの歴史は30年サイクル?!

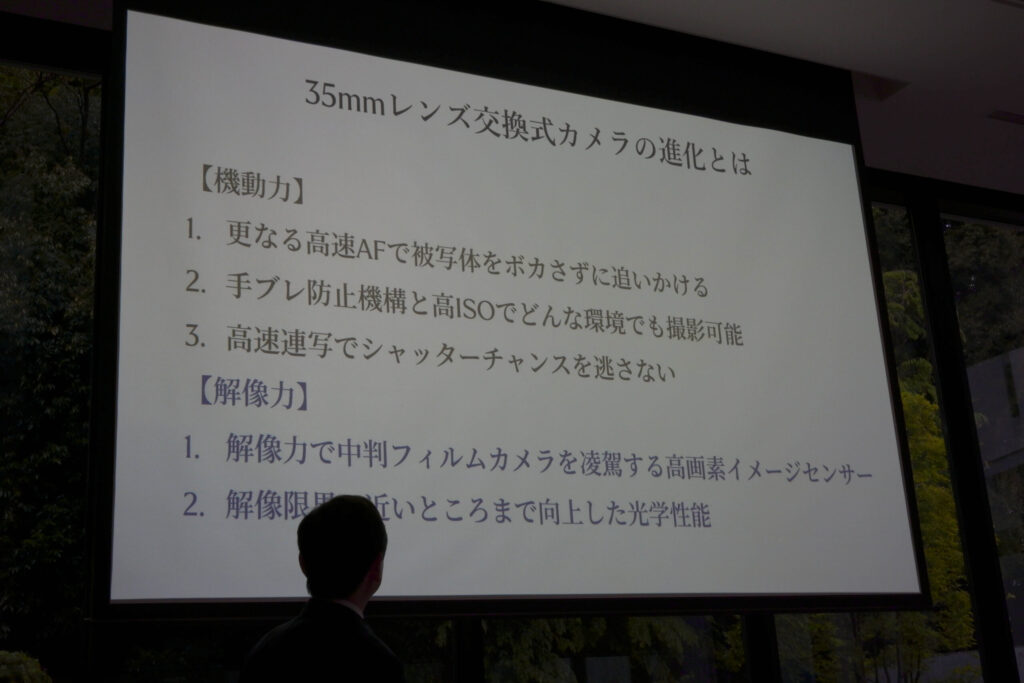

まず始めに大曽根さんから、レンズ交換式カメラの変遷とその中で何にフォーカスして進化してきたのかが語られました。

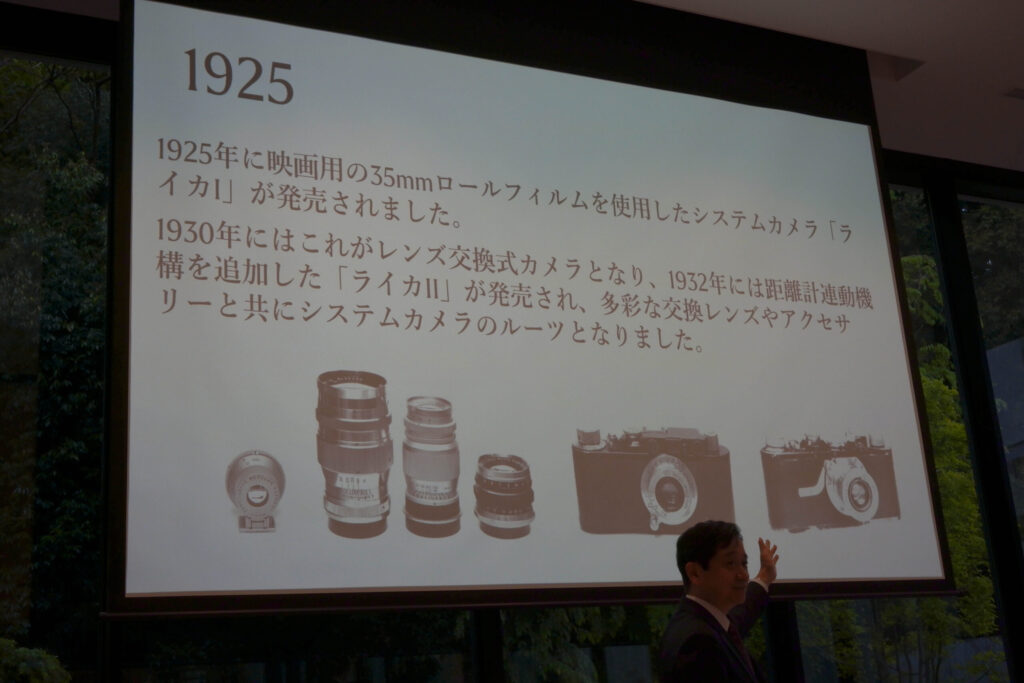

2025年はライカ100周年! ちょうど100年前の1925年、35mmフィルムカメラのライカⅠが発売されました。

その30年後の1955年には、ついこの前まで全盛を誇っていた一眼レフシステムが登場します。

さらにその30年後の1985年には、オートフォーカス(AF)の一眼レフカメラが完成。ミノルタからα7000が発売され、アルファショックとも呼ばれました。

次の30年、2015年頃にはデジタル化が進み、レフのないミラーレスカメラが各社より発売されます。

このようにしてカメラの歴史は30年に一回、大きな変化が起きています。ということは次は2045年?今スマートフォンカメラが大きく進化し、誰でも日常で気軽に写真を撮り、写真を通したデジタルコミュニケーションが盛んに行われています。ミラーレスカメラの存在意義が問われている状況で20年後、カメラの世界がどうなっているのかは誰にも分かりませんが、きっと想像できないようなワクワクした世界が広がっていると期待が膨らみます。

カメラの進化の歴史 機動力 vs 解像力

皆さんはカメラの性能って何?と聞かれるとなんと答えるでしょうか?連写性能や焦点距離の豊富さもさることながら、なんといっても画素数ではないでしょうか?2000万画素が4000万画素になったとか、一時期スマホでは画素数進化で競っていたことも懐かしく感じます。

長いカメラの歴史の中で、進化の中心にいたのは解像力ということでしょうか?どうやらそうではないようです。長いシステムカメラの世界では「機動力」こそが進化の歴史と言えるのです。

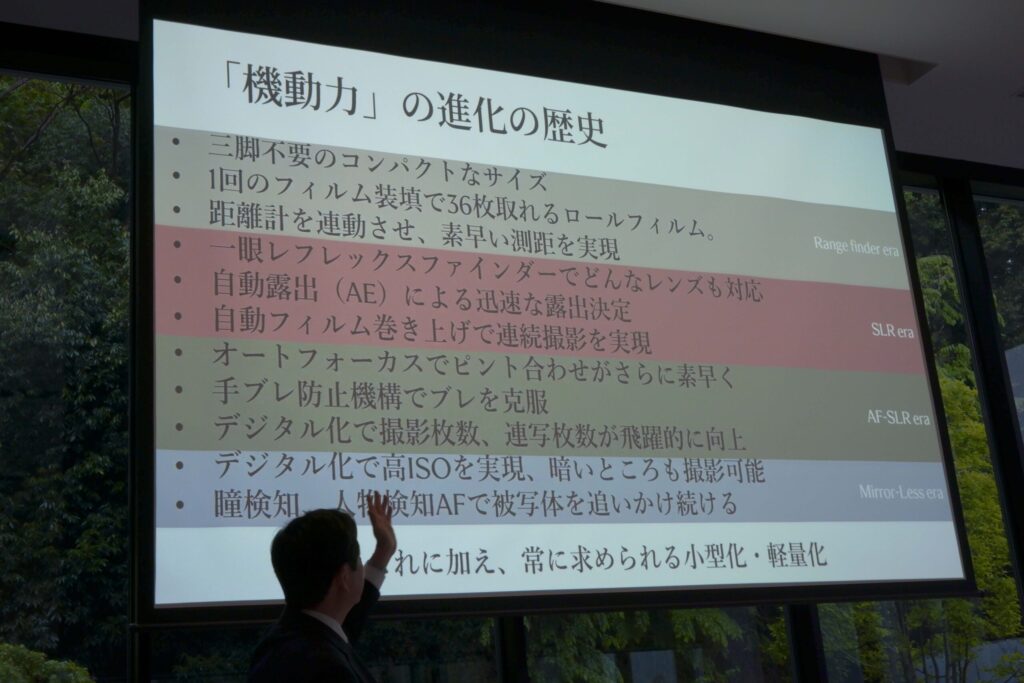

先ほどのシステムカメラ30年サイクルに当てはめてみると、

- レンジファインダー時代:1枚1枚大きな機材で撮るスタイルから、三脚不要のコンパクトサイズに。

- 一眼レフ時代:色々なレンズに交換が可能になり1台で様々な焦点距離を撮影可能に。連続撮影を実現。

- AF時代:オートフォーカスでピント合わせが素早く。手ブレ防止機構搭載。

- ミラーレス時代:デジタル化で高ISO実現、暗いところも撮影可能。瞳AF、人物AFでAF追従性進化。

カメラは趣味用途で広く使われる前は、主に報道用として利用されたようです。そういう世界ではハンドリング良くスナップに使えるように、軽く小さく、素早くピントを合わせて連続撮影できる、そんな機動力の高さが要求されていたんですね。

一方、解像力の方はデジタル化され年々解像度の高いイメージセンサーが開発されました。2012年頃には、中判フィルムカメラを凌駕するような高画素センサーが登場し、今では解像限界とも言われるくらいこれ以上無いくらいにまで解像力が高まりました。

SIGMAも2012年、グローバルビジョンとして現在のレンズラインナップに繋がる、Contemporary、Art、Sportsが発表され、高解像度の進化に対応してきたといいます。

スマホ時代を駆けるSIGMAの原点回帰

現代は潮流はビジュアルコミュニケーション。Instagramに代表される画像を通したコミュニケーション。一眼レフ全盛時代とは写真のあり方が変わってきています。

スマホの登場はカメラ業界に大きな衝撃を与え、シェアは右肩下がり。カメラの進化の中心にあった「機動力」において、はるかにデジタルカメラよりも小さく身近なスマホの登場によって、SIGMAという会社そのものがこのままのビジネスを続けていて存続できるのか? そんな危機感を持っていたと山木社長はCP+で語っています。

色々考えたどり着いた結論、それは原点回帰、創業の精神。ものづくりを大事にする。それとアート。

創業時に純粋にこんなすごいものを作って世の中をびっくりさせたい。そのような想いを改めて強くしたと言います。

技術の最高レベルは芸術。徹底的に技術を磨けば会社は生き残れる。社長の大切な仕事の一つは、今後の会社の方向性、ビジョンを社内外に示しその達成に向けて力を集中させることだと思いますが、SIGMAらしい力強い精神だと感じました。

The Art of engineering.Engineering for Art.

芸術の域まで技術を高め、技術を芸術に尽くす

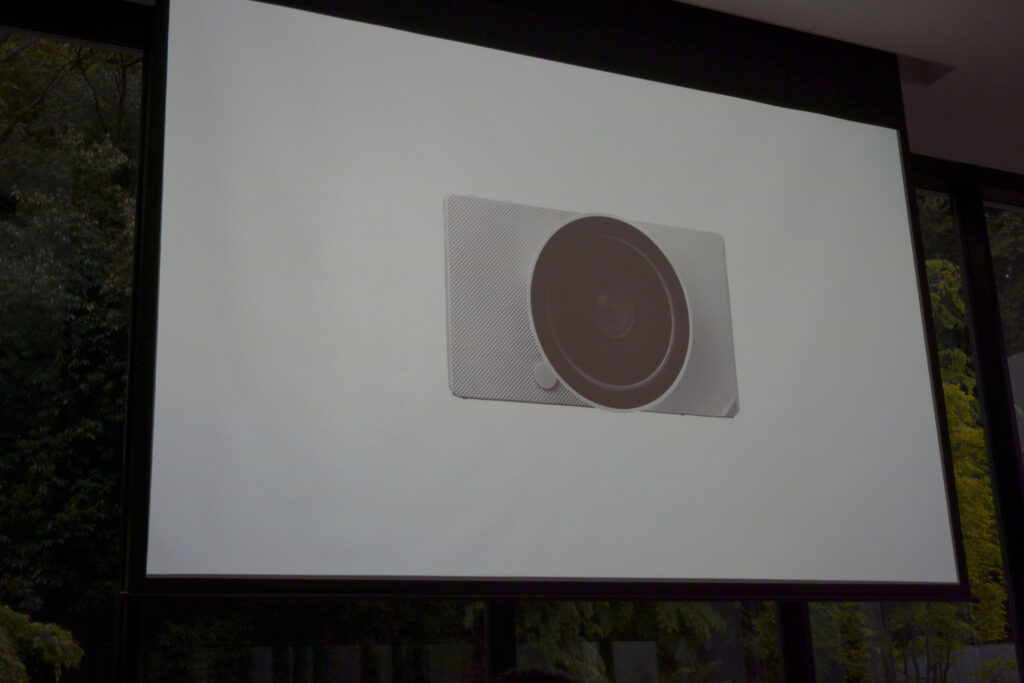

Sigma BFの開発コンセプト

ここからはBFのお話。開発責任者の畳屋さんからBF開発の裏話が展開されました。

スマホ時代におけるカメラ業界の危機感の中で、改めて問われるカメラの定義。日常使いのカメラはスマホでいいのでは、そんな風に悩んでいたと言います。

カメラを持っていると日常の中の美しさを見出したくなる。綺麗な花を撮りたくなったり、夕焼けを切り取りたくなったり、日常に溢れる無数の美を収めたくなる。

カメラがあることでそういうシーンを探すし、いい写真が撮れるとなんか嬉しい。スマホだとそうはならない。

そんな日常使いができるカメラを作りたい。

コンセプトは、

Sigma BF, everyday system camera for creative minds.

創造性を刺激する、日常使いできるシステムカメラ

これが始まり。

複雑じゃない、できれば小さく、シンプルで、持ち運びやすい、じゃまにならないカメラを作りたい。

スマホから入ってきた人が馴染みやすく、敷居が低い。 そのためのシンプル化。

レンズが一番大事で、カメラは暗箱でいい。SIGMAが会社として創業の精神への原点回帰を図りましたが、このカメラはその象徴で、カメラの原点である暗箱、つまりカメラオブスクラへの回帰を目指しています。

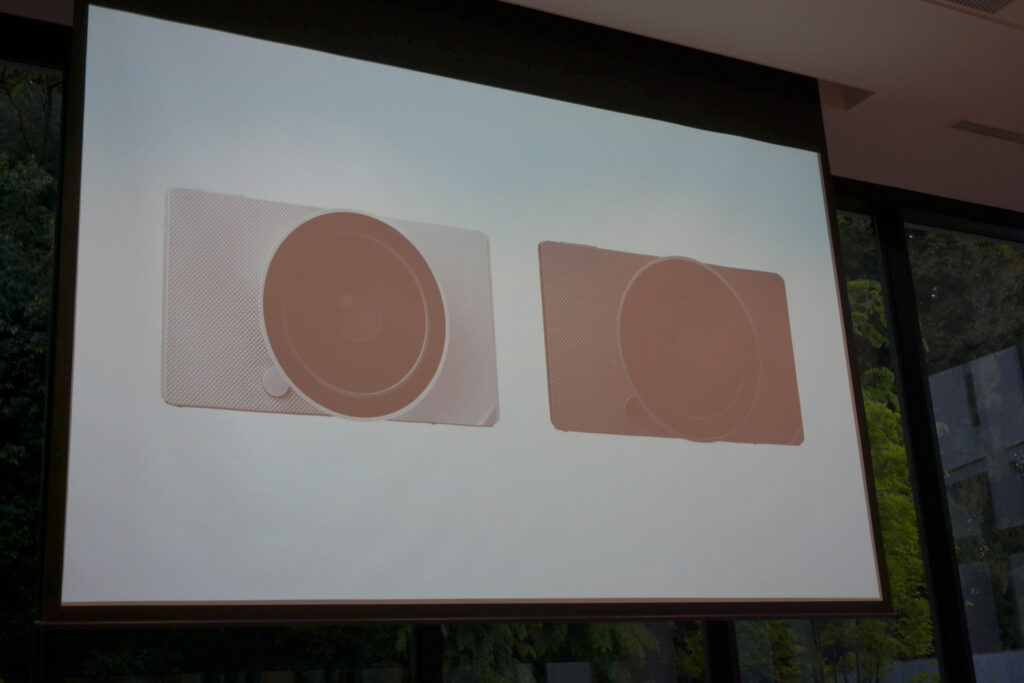

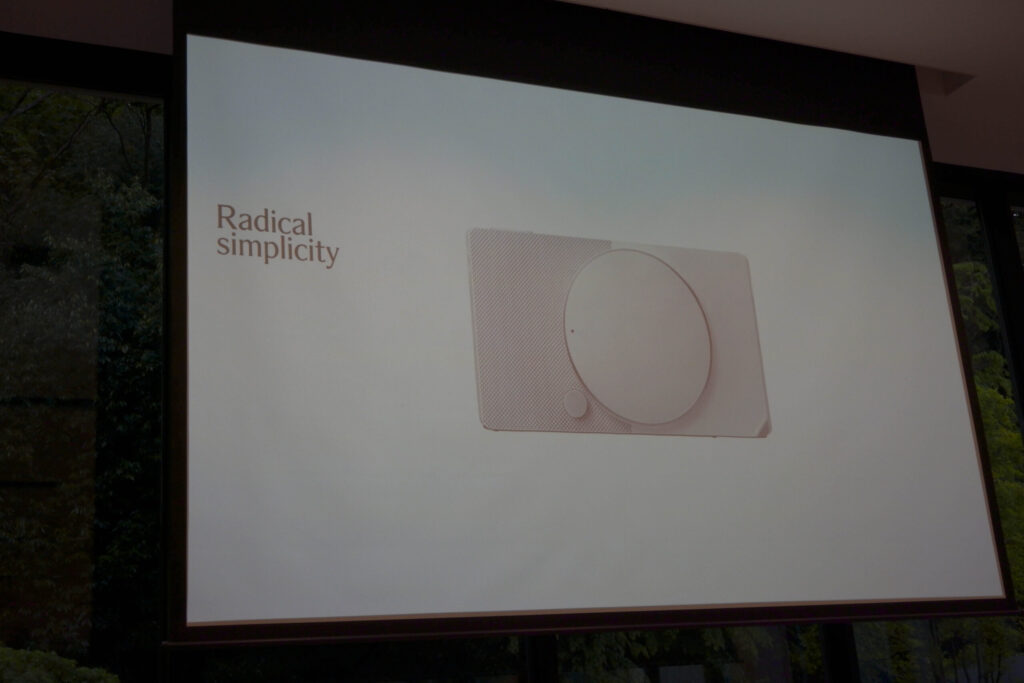

設計思想「Radical simplicity」

設計思想としてはただ一つ、ラジカルシンプリシティー。過激なまでにシンプルに。

カメラ好きのこれまでカメラを愛用してきた人にとっては、各所にボタンが配置され、自分の思うようにカスタマイズできる汎用性は重要な点だと思います。私が愛用するソニー機もこの点に置いてはかなり充実しており不便を感じたことがありません。

BFはそのようなこれまでの王道カメラのUIとは対極にいるようなカメラです。

一旦ゼロベースで見直して必要なものだけ入れる。開発時にもこれがあれば便利なのに、といったついつい入れたくなる要素も本当に必要なのか、他で大体できないか、それを入れることによってシンプルさが失われないか、何度も設計思想に立ち返り、究極のシンプルさを追求したと言います。

1. Unibody construction

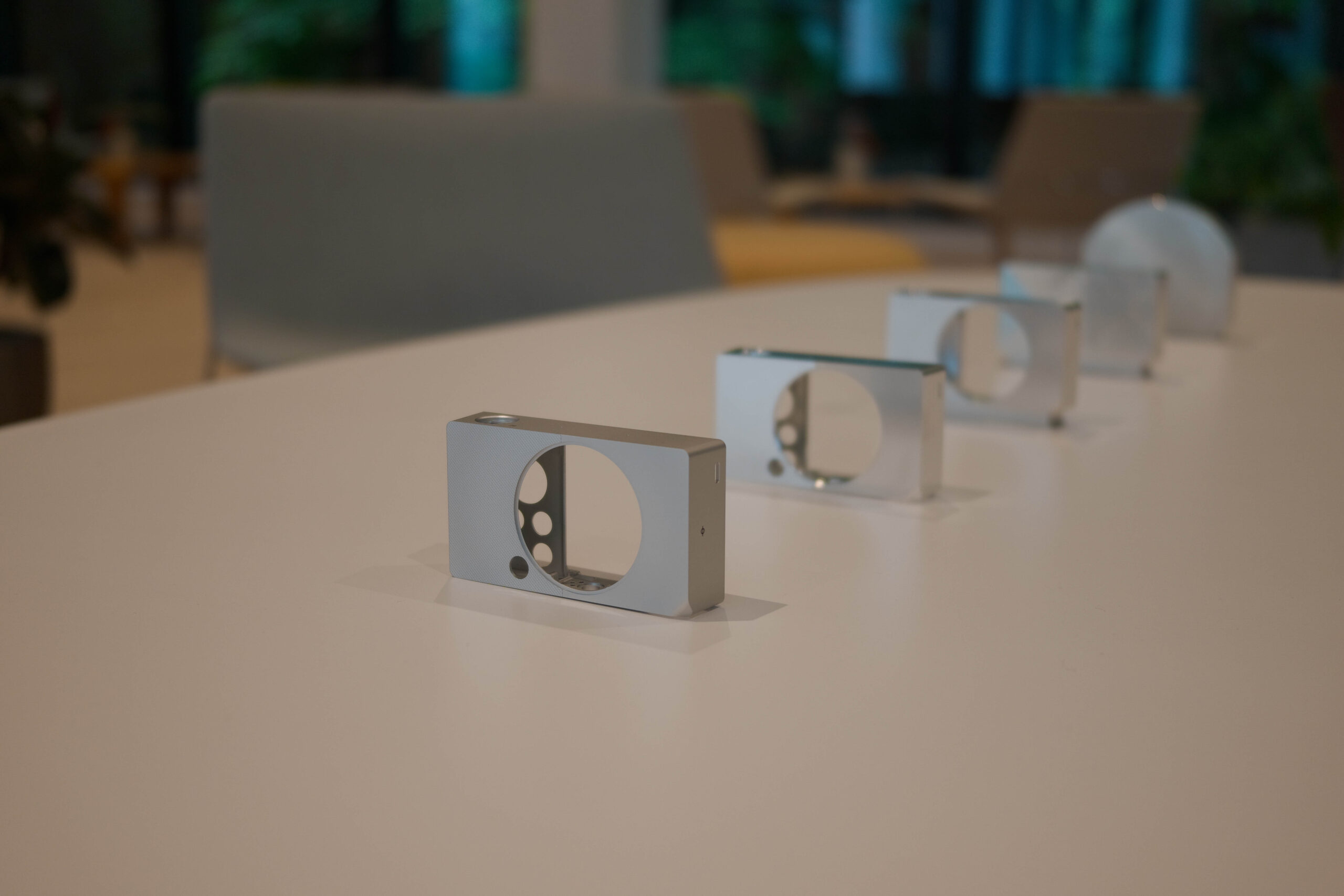

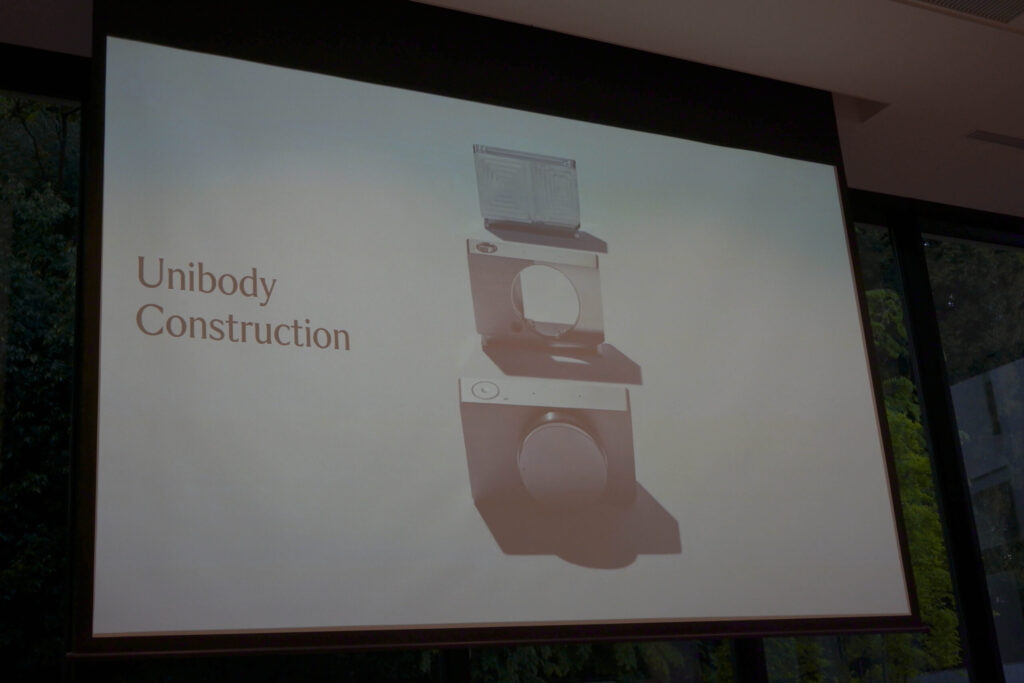

BFのシンプルさの象徴として2つのキーワードがあります。1つ目はUnibody construction。

従来のカメラが複数の部品を組み合わせて構成されるのに対し、SIGMA BFはボディを一体成型することで、より高い剛性とシンプルな美しさを両立させています。

アルミのインゴッド(塊)から1台ずつ削り出してボディ成形されます。削り出しできるマシンを持っている会社で試作を行いましたが、最終的には外注すると加工時の許容幅が生じてしまう。徹底的な品質と精度にこだわるSIGMAは最終的に専用設備を会津工場に入れ、自社でやりきることに決めたといいます。

結果、今までに見たことのないようなミニマルでエッジの効いたカメラボディが実現されました。

社長はデザインなどに口出しすることはないようです。社長が口出しするとろくでもないものができると。でも今回ひとことだけお願いしたといいます。BF開発中に出会ったココシャネルの展示、そこでみた香水の瓶の美しさに感動したそうです。そういった時代を超えて100年後にも美しいと思われるような、普遍的な美しさを目標としたようです。

2. One finger operation

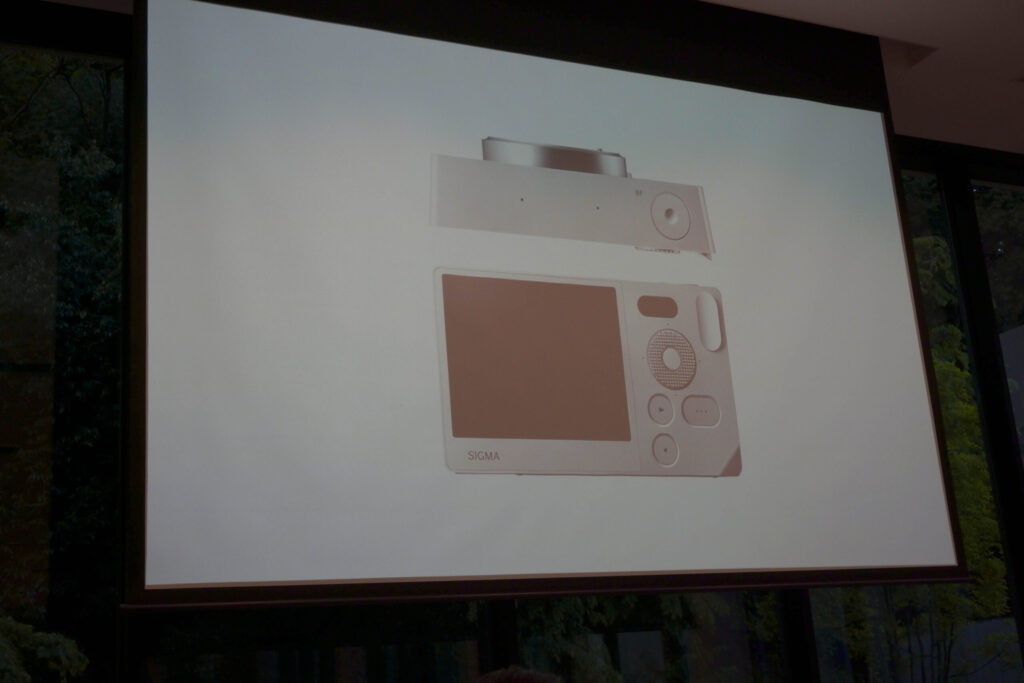

2つ目のキーワードはOne finger operation。

操作性においても過激なまでのシンプルさが実現されています。ダイヤル1つとボタン4つのみで操作可能なユーザーインターフェース。

最近のカメラはボタンがとにかく多い。すぐにアクセスするには使いやすいが、本当の使いやすさってそうなんだろうか。長いカメラの歴史の中でカメラのUIは継ぎ足し継ぎ足しで複雑化の一途を辿ってきましたが、BFの開発にあたって本来あるべき姿のUIをゼロから考えたといいます。

デュアルレイヤーメニューシステム (Dual-layer menu system)

メニューへのアクセス頻度に応じて階層を分け、少ない操作部(ダイヤルとボタン)でも使いやすさを確保するシステム。ボタンを徹底的に絞ったからには、メニューシステムがとても重要。撮影と画像生成に関わるものを1画面で設定できるようにし、それ以外はオプションメニューとして1階層深い場所に配置。

実際に手に取ってみると、その洗練された操作感に驚かされました。

なぜ「アルミニウム」なのか? 素材選びに込められたシグマのこだわり

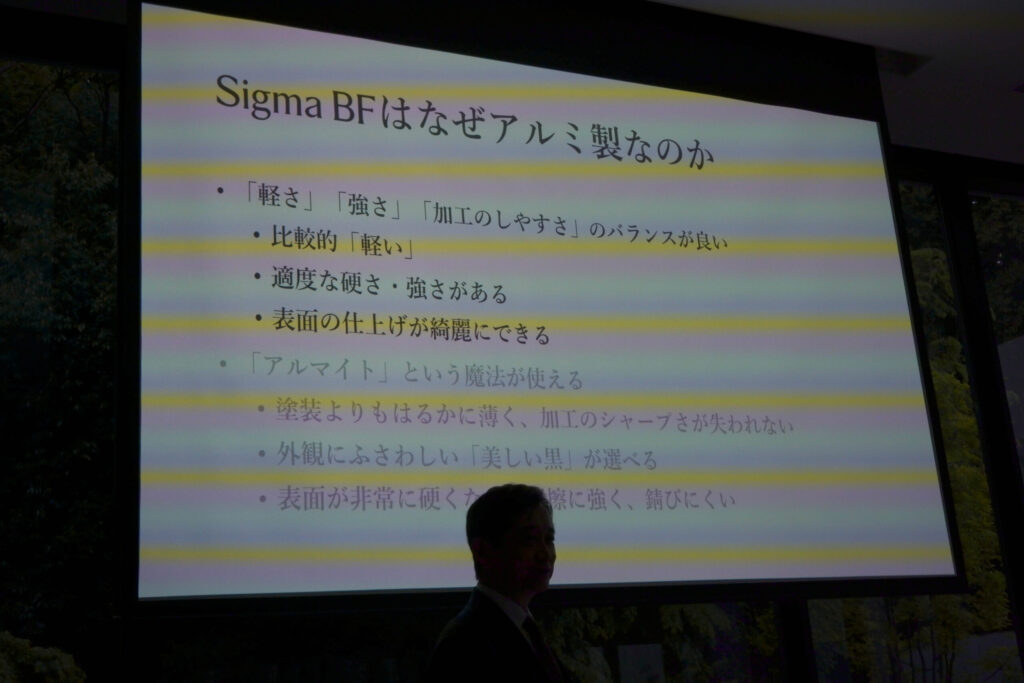

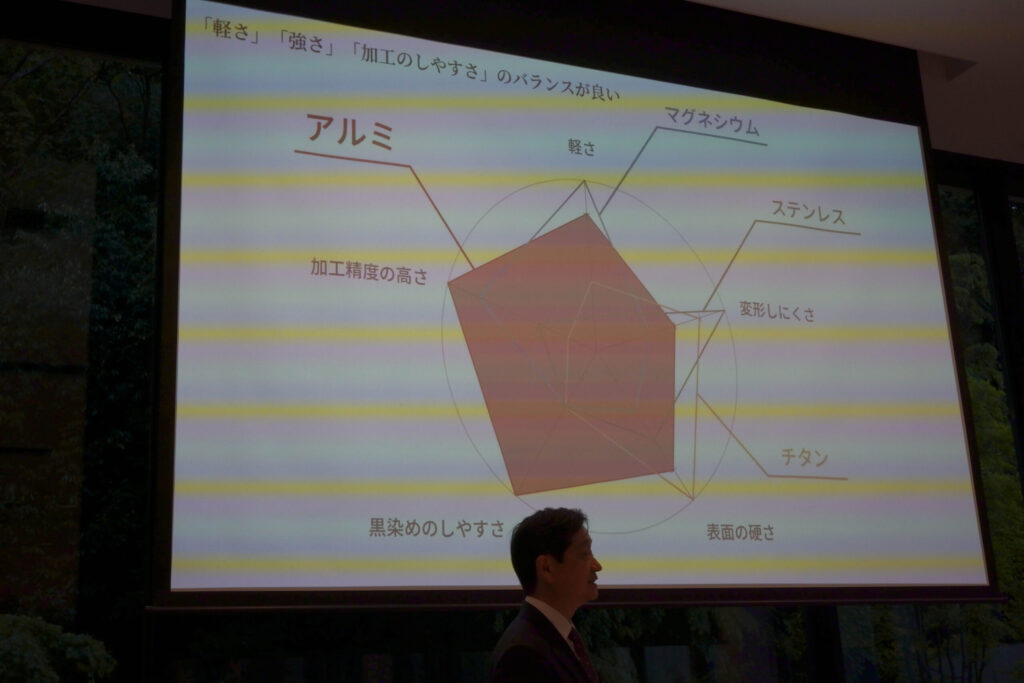

今回のトークで深く掘り下げられたのが、「SIGMA BFはなぜアルミニウム製なのか」という問いでした。その理由として、実に多角的な視点からアルミニウムの優位性が解説されました。

アルミニウム、マグネシウム、ステンレス、チタンといった様々な素材が「軽さ」「強さ」「加工のしやすさ」「加工精度の高さ」「黒染めのしやすさ」「表面の硬さ」といった項目で比較されていました。その中でアルミニウムは、突出した特性を持つというよりは、これらの要素が「バランス良く」優れているとのことでした。

具体的には、以下の点がアルミニウム採用の決め手とされています。

- 「軽さ」「強さ」「加工のしやすさ」の絶妙なバランス: 比較的軽く、かつ適度な硬さと強度を持ち、精密な加工がしやすい。

- 美しい表面仕上げの実現: アルミニウムは、その素材特性から「表面の仕上がりが綺麗にできる」とのこと。

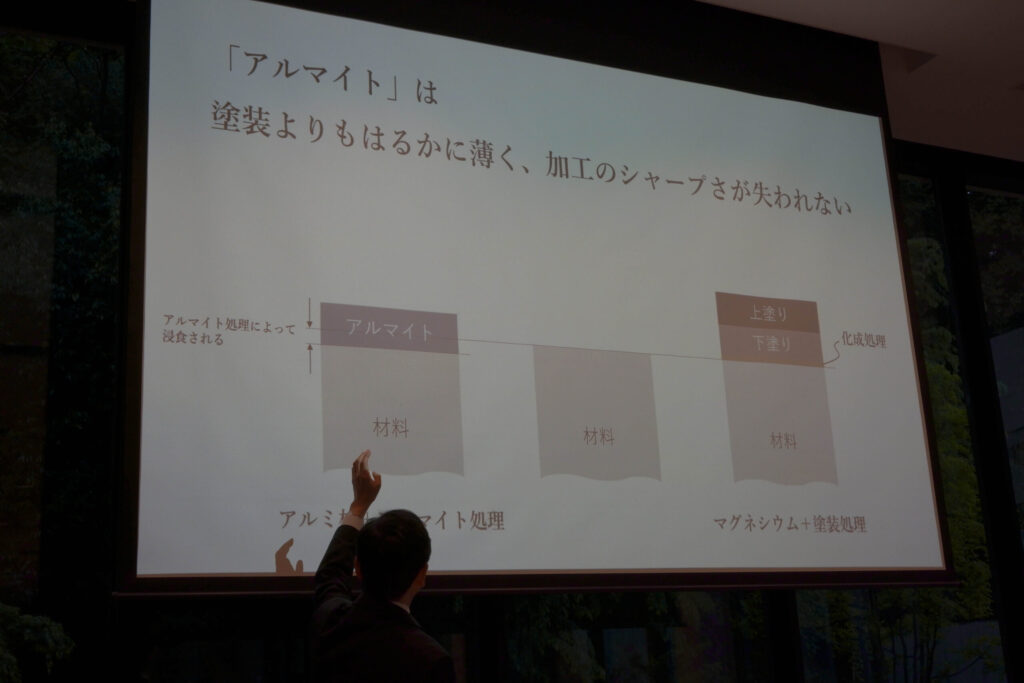

- 「アルマイト」という魔法: アルミニウムの加工において特に重要視されたのが「アルマイト処理」です。

- 塗装よりも薄く、加工のシャープさを保持: アルマイトは塗装に比べてはるかに薄いため、加工によって生み出されたシャープなエッジやディテールを損なうことがありません。

- 外観にふさわしい「美しい黒」: アルマイト処理によって、SIGMA BFの外観にふさわしい深みのある「美しい黒」を実現できるそうです。

- 優れた耐久性: 表面が非常に硬く、摩擦に強く、錆びにくいという特性も、長く愛用できる製品にとって不可欠な要素です。

マグネシウムで作ると、塗装の際に下塗り、上塗りで厚みがでてもっさりする。一方、アルミにアルマイト処理を施すと、素材の一部に侵食するので厚みも出ず、かつ素材自体の強度が増し美しさも出るようです。

同じアルミ素材のカメラで有名なのはライカですよね。アルミ素材は加工時に表面に切削痕が残るのですが、ここをどのように処理するかで仕上がりが変わってきます。ライカは1つ1つ手でヤスリがけしているといいます。手作業による処理がうねりを生み、結果、手に馴染むような温かみのある個体となるようです。

一方、BFは1台あたり7時間もかけて機械加工で削り出しし、ツールマークを最後まで機械加工して取り除くようです。そこには温もりはない、CGかの如く完璧なまでの美しさ、シグマのこだわりでありデザイナーのこだわりであると聞きました。

これらの説明を通じて、単に「軽いから」「丈夫だから」といった表面的な理由だけでなく、SIGMA BFが目指すデザインと機能性を最高レベルで実現するために、アルミニウムという素材が最善の選択であったことが強く伝わってきました。

「SIGMA AIZU JAPAN」の誇り

トークの最後には、「SIGMA AIZU JAPAN」というスライドも提示されました。これは、シグマがすべての製品を会津にある自社工場で一貫して製造しているという、そのものづくりの哲学と品質へのこだわりを示しています。素材選びから加工、そして最終的な製品へと至るまで、シグマの高い技術力とクラフトマンシップが息づいていることを改めて実感しました。

まとめ

前回に引き続き、SIGMA BFの本社での体験会レポート、いかがだったでしょうか?

今回のSIGMA BF体験会と大曽根氏のトークイベントを通じて、SIGMA BFが単なる道具ではなく、シグマの美学と技術の粋を集めた「作品」であるという認識を深めることができました。特に、アルミニウムという素材に込められた深い意味と、それを最大限に活かすための緻密な設計思想には感銘を受けました。

SIGMA BFを手にした時、その質感が、そしてレンズと一体となったデザインが、より一層特別なものに感じられるようになりました。今後もBFの魅力を伝えていきたいと思います。

今回も最後までご覧いただきありがとうございました!